明治時代以前、まだ酒造技術が発展途上だった時代は天然の微生物を酒造りに使用していました。

明治時代以後の技術発展により、一度は時代遅れとされていましたが、

近年、天然の微生物を使用する技術(生酛・山廃)のお酒が見直されています。

今日はその中の1本を紹介してみます!

サラリーマン唎酒師の酔いどれ紳士が実際に飲んでレポートしてみました!

是非、今宵のお酒のヒントとなれば幸いです!

常きげん「山廃純米」について

常きげん「山廃純米」は石川県鹿野酒造様の商品となります。

以下スペックです。

常きげん「山廃純米」

- 原材料名:五百万石※1

- 種類:純米(お米100%)

- 精米歩合(玄米の重量に対する白米の重量の割合):65%

- アルコール度数:16度

- 酸度(含まれる酸の量。平均は1.3程度。高いと濃厚傾向、低いと端麗傾向):1.8

- 特記1:山廃とは、蔵にいる乳酸菌や天然の微生物を使用する昔ながらの製法である生酛造りから派生した製法です。生酛との違いは、お米が溶けやすくなるように酒母(お酒の酵母培養用の液体)を混ぜる作業を廃した製法です。生酛造りと同様に乳酸の酸味が強く、濃厚な味わいになりやすいです。

鹿野酒造様HPよりデータを参照

※1 五百万石は酒造りによく使用される酒造好適米(使用量2位)。繊細でスッキリ端麗な風味になりやすいです。米内の芯(心白)が大きいため、低精米歩合(50%以下)には向かないので、高級酒には不向きです。

スペックより、昔ながらのお酒の濃厚さ、酸味を楽しめそうなお酒です。

天然の微生物の影響でとても複雑な味を期待できます!

ただ、原材料が端麗な五百万石なのが気になりますね。

お米のスッキリ感と製法のこってり感がどのように調和しているのでしょうか!

実際に飲んでみましょう

さて、

封を開けて匂いを嗅いでみると、優しく穏やかなお米の甘い香り。

そのままお酒を口に運んでみると、香りと同じくほのかなお米の甘みを感じます。

アルコール度数16度とアルコール高めですが、刺激的なところは感じません。

他方、山廃のどっしり感も十分感じます。チビチビ飲み進めるのに適したお酒です。

(逆にグビグビハイペースに飲むのは大変かもです。。。)

ただ、酸度1.8ながら特別酸味が強すぎると言う感覚はなかったです。

上手く調整されているのはさすがですね!

後味は長くは残らずスーっと消えていくのが五百万石のスッキリ感の効果でしょうか!?

まとめ

今回は、

昔ながらのどっしり感のある常きげん「山廃純米」を飲んでみました。

スペックの通り、山廃のどっしり感をしっかり感じられましたが、

穏やかな甘み、強すぎない酸味など現代の製造技術でしっかり飲みやすい様に調整されているように感じました。

まさに、過去と現代の技術のいいとこどりと言った感じの贅沢なお酒ですね!

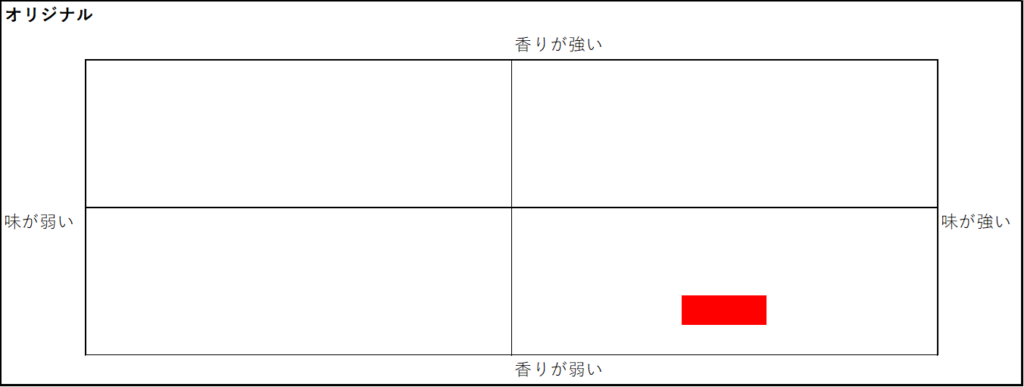

最後に日本酒の風味分類を行います。

(日本酒の風味分類の詳細についてははじめにの「日本酒の風味分類について」をご参照ください。)

後々にこの日本酒がどのような風味なのか思い出すのに役に立ってもらえるでしょう。

日本酒には以下のタイプがあります。

- 華やかなフルーツの香りを持つフルーティタイプ

- 昔ながらのお米、乳酸の香りが強いオリジナルタイプ

- 熟成させて熟成香が出てきたエイジングタイプ

今回の常きげん「山廃純米」は昔ながらのお米、乳酸の香りが強いオリジナルタイプとなります。

香りは穏やかなため、弱めに評価しました。

味は甘みと酸味は控えめで、後味もスッキリしていますが、山廃のどっしり感があるのでちょっと強めに評価しました。

以上、ご閲覧ありがとうございました。

皆様の今宵のお酒のヒントになれたら幸いです。

コメント