日本酒発祥の地について、皆さんは興味ありますか?

奈良県の正暦寺、島根県の神々の酒造り等諸説あります。

その中の一つの説に奈良時代に編纂された「播磨国風土記」の説があります。

「播磨国風土記」は酒造りを明記した最古の文献の一つのようです。

今日は「播磨国風土記」にある、日本酒発祥の地の酒造の日本酒1本を紹介してみます!

サラリーマン唎酒師の酔いどれ紳士が実際に飲んでレポートしてみました!

是非、今宵のお酒のヒントとなれば幸いです!

「播州一献 超辛純米」について

「播州一献 超辛純米」については兵庫県山陽盃酒造様の商品となります。

以下スペックです。

「播州一献 超辛純米」

- 原材料名:兵庫北錦※1

- 種類:純米(お米100%)

- 精米歩合(玄米の重量に対する白米の重量の割合):60%

- アルコール度数:?

ラベルよりデータを参照

※1 兵庫北錦とは、兵庫県の酒造好適米です。米内の芯(心白)は大きく、雑味が少ないコクのあるお酒になります。使用する酒造は少なく、とてもレアな酒米です。

アルコール度数が?ですが、スペック的に一般的な純米酒です。

兵庫北錦のお酒はレアで見たことがなかったので、

どのような風味がするか楽しみです!

山陽盃酒造様は、

1300年前の奈良時代に編纂された「播磨国風土記」の一説、

「大神の御乾飯が濡れてカビが生えたので、酒を醸させ、庭酒(にわき)として献上させ、酒宴をした」

の舞台の神社(庭田神社)に最も近い酒造です。

この一説は、酒造りをしたと明記された最古の文献の一つなので、

庭田神社は日本酒発祥の地とする説があります。

実際に飲んでみましょう

さて、

封を開けて匂いを嗅いでみると、粘っこいお米の香り!

ぬれ煎餅を連想されます。

そこに柔らかめな乳酸の香りも合わさります。

そのままお酒を口に運んでみると、

兵庫の硬水のため、しっかりめの口当たり!

味は、お米の甘み、旨味、乳酸の酸味もしっかり強めですが、

加水が多いのか、スッキリぐいぐい飲めていけます。

後味は、そのまま甘み、旨味、酸味が長く続いていきます。

まとめ

今回は、

日本酒発祥の地のお酒!?「播州一献 超辛純米」を飲んでみました。

粘っこいお米、柔らかい乳酸の風味はありますが、加水が多いのかスッキリ飲めるお酒でした。

淡麗辛口好きには、たまらない1本です。

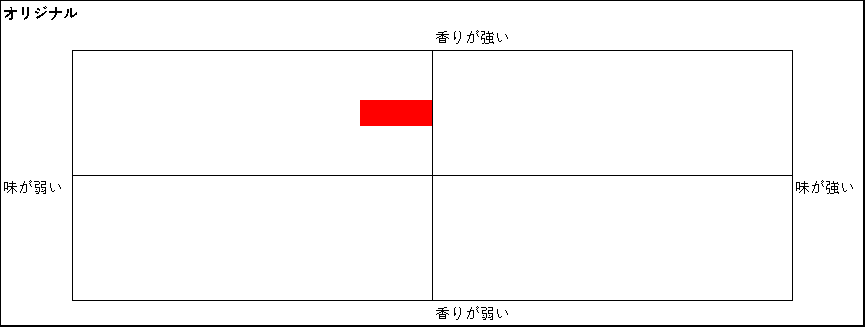

最後に日本酒の風味分類を行います。

(日本酒の風味分類の詳細についてははじめにの「日本酒の風味分類について」をご参照ください。)

後々にこの日本酒がどのような風味なのか思い出すのに役に立ってもらえるでしょう。

日本酒には以下のタイプがあります。

- 華やかなフルーツの香りを持つフルーティタイプ

- 昔ながらのお米、乳酸の香りが強いオリジナルタイプ

- 熟成させて熟成香が出てきたエイジングタイプ

今回の「播州一献 超辛純米」は、

昔ながらのお米、乳酸の香りが強いオリジナルタイプとなります。

粘っこいお米の香り、柔らかい乳酸の香りがしっかりあり、

強めとしました。

味も香りと同じくお米、乳酸の風味はしっかりありますが、

加水が多めでスッキリ飲めるため、普通としました。

以上、ご閲覧ありがとうございました。

皆様の今宵のお酒のヒントになれたら幸いです。

コメント