日本酒の発祥は諸説ありますが、

一説には室町時代の南都(奈良)の正暦寺と言われています。

その時代からもうすでに、

「火入れ」など現在でも酒造りに使用してされている技法を取り入れていたようです。

(西欧で「火入れ」の技法を取り入れる300年前のことのようです!?)

今日は、そんな日本酒発祥の南都の1本を紹介してみます!

サラリーマン唎酒師の酔いどれ紳士が実際に飲んでレポートしてみました!

是非、今宵のお酒のヒントとなれば幸いです!

「春鹿 純米吟醸」について

「春鹿 純米吟醸」については奈良県今西清兵衛商店様の商品となります。

以下スペックです。

「春鹿 純米吟醸」

- 種類:純米吟醸(お米100%)

- 精米歩合(玄米の重量に対する白米の重量の割合):60%

- アルコール度数:15度

ラベルよりデータを参照

スペックより、特に違和感ない純米吟醸という感じでしょうか。

今西清兵衛酒造様は、室町時代に編み出された南都諸白※1を今に伝えている酒造で、

伝統の日本酒の造りの違いを楽しめそうです!

※1 南都諸白とは、室町時代に奈良(南都)の寺院で造られた日本酒です。現在でも日本酒造りの技法に使用されている「火入れ」「三段仕込み※2」「諸白造り」などのルーツです。また諸白とは、酒造りの原料に精米したお米を使用する製法です。

※2 三段仕込みとは、日本酒をアルコール発酵させる際に、酒母(酵母)に米、水、麹を一気に全量でなく、三回に分けて仕込んでいく技法です。一度に仕込んでしまうと酒母が薄くなって酸度が薄まり、雑菌が繁殖してしまうため、少量ずつ仕込み、酒母の数を優位にし、雑菌による腐敗を防ぐためです。

実際に飲んでみましょう

さて、

封を開けて匂いを嗅いでみると、軽く柔らかいフルーツの香り!

さらに生酒のような青い香りが合わさり、スッキリ爽やかな青リンゴの香りとなっています!

(生酒等の記載はなかったですが。)

そのままお酒を口に運んでみると、

香りと同様にとてもスッキリした風味で、

一口の飲むたびに体が綺麗になっていく感覚がありますw

味自体は全体的に穏やかで、とても綺麗で清浄なお酒、上等なお神酒のようです!

後味の吟醸酵母由来の苦みが強めで、長めに残っていきます。

まとめ

今回は、

南都の伝統を今に伝えるお酒「春鹿 純米吟醸」を飲んでみました。

軽く柔らかいフルーツの香りと青い香りが合わさり、爽やかな青リンゴの香りとなり、

味も香り同様に爽やかでとても綺麗なお酒でした!

諸白が造られた時も、同じようにお酒の綺麗さにビックリしたのかなぁっと想像できて楽しいです。

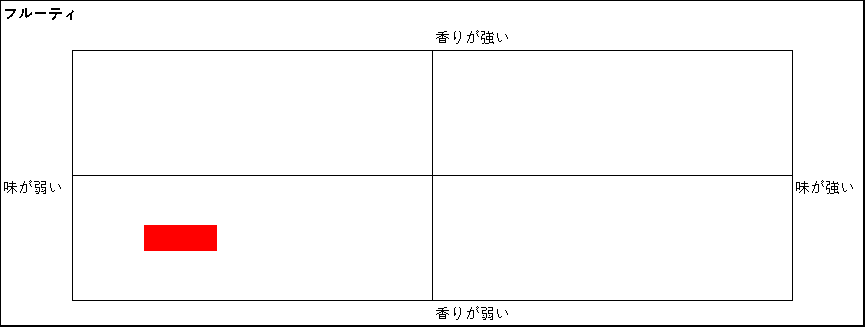

最後に日本酒の風味分類を行います。

(日本酒の風味分類の詳細についてははじめにの「日本酒の風味分類について」をご参照ください。)

後々にこの日本酒がどのような風味なのか思い出すのに役に立ってもらえるでしょう。

日本酒には以下のタイプがあります。

- 華やかなフルーツの香りを持つフルーティタイプ

- 昔ながらのお米、乳酸の香りが強いオリジナルタイプ

- 熟成させて熟成香が出てきたエイジングタイプ

今回の「春鹿 純米吟醸」は柔らかいフルーツの香りと青い香りがあり、

華やかなフルーツの香りを持つフルーティタイプとなります。

スッキリした青リンゴを想起させる香りのため、弱めに評価しました。

味は後味の苦みが強めですが、

基本的に穏やかな味で爽やかさに飲めるため、弱めとしました。

以上、ご閲覧ありがとうございました。

皆様の今宵のお酒のヒントになれたら幸いです。

コメント